竹笛课程校本化对小学中年级学生音乐素养的影响

竹笛课程校本化对小学中年级学生音乐素养的影响

校本课程作为学校特色课程,不仅仅是学校教学理念和办学特色的展示窗口,更是提升学生素养的有效途径,随着教育的改革发展,小学音乐课堂不满足于常规、单一的音乐欣赏、歌唱课,教学内容不局限于利用干巴巴的讲解突破重难点,根据家长和学生学习需求,许多学校将乐器引入课堂,编写有本校特色的校本教材。笔者认为,音乐校本教材不仅是独立的教材,以课堂为基础、以提升学生音乐能力为宗旨进行编写,将多种艺术范畴加以融合,加强学生的感受与鉴赏、音乐表现、音乐创造、音乐相关文化的学习能力,以提升学生音乐素养为目的,能起到事半功倍的教学效果,笔者以竹笛课程校本化研究方面谈谈自己的观点。

一、以笛悟乐 走近民族音乐 培养爱国人文情怀

在小学音乐教材中,有许多民族元素音乐的学习,包括民乐合奏、独奏、民歌、学堂乐歌等等,而中国民族乐器中,最便于携带且容易普及的要数“笛”了。义务教育阶段音乐课的任务,不是为了培养音乐的专门人才,而应面向全体学生,以学生为主体开展教学。鲁迅先生说过:只有民族的,才是世界的,我认为了解民族音乐,是每一个小学生应该具备的音乐能力,用吹奏竹笛去体验民族音乐在小学音乐课堂中在合适不过,将竹笛课程与音乐教材内容结合,是民族音乐体验课程的升华,教学效果是1+1大于2。

音乐教材中与民族音乐有关的内容可以编写进校本教材,作为学习内容。音乐课程标准指出:通过艺术学习,使学生的情感世界受到感染和熏陶,在潜移默化中建立起对对一切美好事物的挚爱之情,校本教材应以音乐课程标准为基础指导思想,面向全部学生,将音乐知识和技能与音乐情感相结合,对音乐具有一定的审美导向性,让课堂教学更加有效。

以《游子吟》一课为例,音乐配器弥漫着古色古香的气息,旋律采用中国民族五声调式,歌曲篇幅短小,旋律简单,歌词也是大家非常熟悉的,常规教学只需10分钟学生便能演唱。然而大部分孩已以不满足于音乐课上能演唱一首歌曲,他们对音乐作品背后的内涵也颇为感兴趣。笔者将这一课编入《竹笛校本教材》中,设计聆听风格、配器——分析乐句——演唱歌曲——乐器吹奏——整合展示这几个环节进行教学。学生从认谱学习,到乐理知识的掌握,再到歌曲的演唱以及竹笛吹奏学习,层层递进,对母亲的感恩和思念之情自然升华,老师稍加渲染引导,学生能带着情感去演唱和演奏,加上竹笛古朴的音色衬托,将歌曲推向了高潮,由于学生对曲谱非常熟悉,吹奏过程中降低了难度,在课后复习积极性高,演唱和演奏都比较到位。

二、以笛代声 分解难点 提升音乐演唱能力

兴趣是最好的老师。义务教育阶段音乐课的任务,是面向全体学生,使每一个学生的音乐潜能得到开发并使他们从中受益。音乐课的教学活动应以学生为主体,将学生对音乐的感受和音乐活动的参与放在重要的位置。

在小学音乐教材中,有一些多声部的歌曲,小学生的演唱能力参差不齐,学生难以完成演唱,声部之间不同旋律相互干扰,造成节奏、音准的错误,不准确的演唱,影响班级整体合唱的表现。笔者建议将部分多声部演唱歌曲纳入到《竹笛校本教材》中,教学时根据学情采用微课预习——主旋律学习——二声部演唱、吹奏——演唱双声部这几个基本步骤进行。

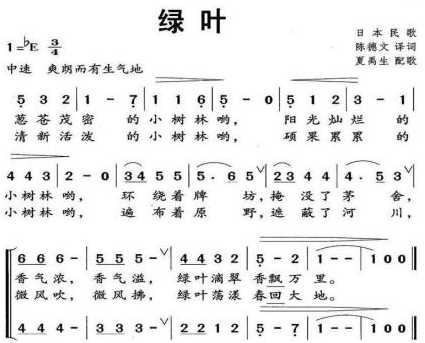

在学习二声部歌曲过程中,主旋律对学生来说没有难度,例如苏少版四年级下册《绿叶》一课:

低声部与主旋律基本为三度音程,三度和声最为好听,但不稳定,四年级学生对音高记忆较弱,对三度音程的把握能力还不够,死练是难以唱好的,笔者引导学生用吹奏演唱,加强学生的音高概念,大致分以下几个步骤进行教学:

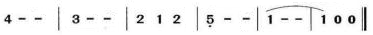

1.吹奏简化二声部旋律:

2.演唱简化二声部旋律

3.吹奏完整二声部旋律

4.师生合作演唱:师吹二声部旋律,生唱二声部旋律。

5.生生合作完整演唱

学生通过这样的练习加强了音高、音准概念,课堂教学中,合理运用校本课程,用好竹笛这个乐器,进行师生合作、生生合作等方法学习多声部歌曲,简单、有效,对于学生演唱的音准、音色、乐感都有一定的提升。同时,掌握乐器的演奏方法,体验器乐与声乐结合的美,对培养学生音乐演唱兴趣、合唱能力,音乐融合意识的建立打下坚实的基础,校本课程的合理运用将音乐中二声部的学习化繁为简,有效降低演唱时音准方面的困难,解决了合唱歌曲的演唱音准问题。

三、笛为媒介 大胆创造 启迪音乐创作能力

音乐课程标准中明确指出:小学音乐课堂要注重自由、即兴的创作方式表达自己的情感,学习浅显的音乐创作常识和技能。竹笛校本课程作为音乐课堂内容的补充和升华,具有一定的可行性和创新性,通过吹奏竹笛挖掘学生音乐潜力,以点带面,使学生有更多的音乐体验方式。在传统音乐课堂中,音乐创造的部分非常有限,通常在歌词、节奏等方面进行创编,而忽略在认识音乐本体基础上进行二次创编的能力,一些音乐欣赏课中我们常常碰到音乐作品有变奏、加花等创作手法,这些课堂内容如果得到老师的重视,则可以站在更高的角度带领学生创编,切实培养学生的创作能力。

在音乐教材中的歌唱内容部分,老师往往注重作品旋律的记忆,而忽略了创编的部分,即使有创编内容,更多的也是歌词的创编。音乐学习具有延续性,反复重复同一个内容,容易让学生失去对音乐的求知欲和兴趣。节奏是音乐的骨骼,旋律是音乐的灵魂,创造出有特点的节奏和优美的旋律是音乐教学中更高层次的目标。音乐创编必须建立在学生对歌曲本身非常熟悉的基础上。只有对音乐的感觉了如指掌,才会产生创作欲望,进而迸发出创作灵感。对于小学生来说,节奏的创编尚有规律可循,但创编旋律却是遥不可及、无从下手。由于小学生的感受力有限,很难凭空想象出旋律,进行创编。借助乐器试探性的演奏旋律是一个非常好的创作媒介。竹笛是有固定音高的乐器,根据老师的引导,学生有法可依,找出他认为好听的、有节奏、有规律的旋律,然后将音符记下来,将非正式的音乐,转化为正式的音乐创编,大大提高学生创作兴趣,有效提高学生创作水平。

笔者认为,目前音乐课改的实施,标志着社会的发展对于学生音乐素养提出了新的要求,作为音乐教师,应该站在音乐改革的总纲要的思想高度,对学生音乐发展具有一定的前瞻性,迎合孩子自身发展的需求,打开学生音乐学习的新思路,让创新意识在学生心中萌芽、滋长。

校本教材的开发补足了传统课堂的薄弱环节,竹笛的吹奏、竹笛校本教材的合理运用,培养了学生的民族音乐情怀,提升了学生的合唱能力,开发了学生音乐创作的能力,对学生音乐综合素养的发展具有深远意义。

账号+密码登录

还没有账号?

立即注册