课题组李思文老师论文获奖《“慧雅竹韵”项目化课程促进学生品格提升的创新美育实践研究》

“慧雅竹韵”项目化课程促进学生品格提升的创新美育实践研究

苏州工业园区星洲小学 李思文

摘要:苏州工业园区星洲小学围绕“竹文化”,以校园“慧雅竹韵”艺术实践工作坊作为创新美育实践的重要阵地,形成“竹文化”系列项目化课程。通过借鉴不同的艺术实践形式,把竹文化融入儿童画、书画、篆刻、综合材料、手工、装置等,并将竹文化与“慧雅”校训以及地方非遗文化资源相结合,发挥课程育人功能,强化构建课程育人体系,以适应时代美育发展的需要。艺术创作中对新材料的探索,开辟了小学教育对传统文化认知的新途径,是对传统的继承和发展。通过案例展开研究,深刻挖掘“竹”的文化意蕴,以“竹”元素为载体,将“竹”的精神含义进行多维、多层化探索,学习竹文化、领会竹精神,将竹精神作为个人品质的修养目标。

关键词:项目化课程、品格提升、美育实践

一、案例研究背景

竹子,枝干挺拔、修长,四季青翠,凌霜傲雪,自古以来,深受国人喜爱。竹子也是绘画、诗文、音乐的重要创作题材,有着丰富的文化底蕴,形成了“竹文化”。竹文化是劳动人民在长期生产实践和文化活动中,把竹子形态特征总结成的做人的精神风貌,如虚心、气节、坚韧等,其内涵已形成中华民族优秀的品格、禀赋和精神象征。星洲小学自立校以来就以“慧雅”为校训,并已成立“慧雅竹韵”艺术实践工作坊。“慧思行雅”结合“竹文化”,学生在查询、搜集、记录、讨论、实践、汇报过程中,对“慧雅”和“竹文化”有更深层次的理解和内化,对促进学生品格提升有较大帮助。同时,以校训结合传统文化研究,是一种全新的创意实践。学生在探究中发现、感受、认识自然世界、社会生活和艺术作品中“竹”之美,丰富了学生的审美体验,有助于提升学生们的审美情趣。

二、案例研究目标

“慧雅竹韵”项目化课程以价值观引领的做中学(V-DKU)作为课程总目标。

V(Value发展学生的价值观)体悟中国文化的审美和文化传承;(Do学生能做到)创作具有意蕴的竹作品;(Know学生能知道)竹在中国文化中的审美性和文化性;(Understand学生能理解)竹在艺术(美术)中的表现方法和样式。

3、案例实践分析

星洲小学以“慧雅竹韵”作为特色项目课程,各项活动比赛展示都围绕竹韵特色展开艺术探究,主要通过主题式课程、社团课程以及校园艺术节课程开展。竹作为具有中国传统文化意蕴的传递者,将其文化和精神融入到学校美术课程,对学生的品格提升潜移默化,同时也将美育浸润生活。

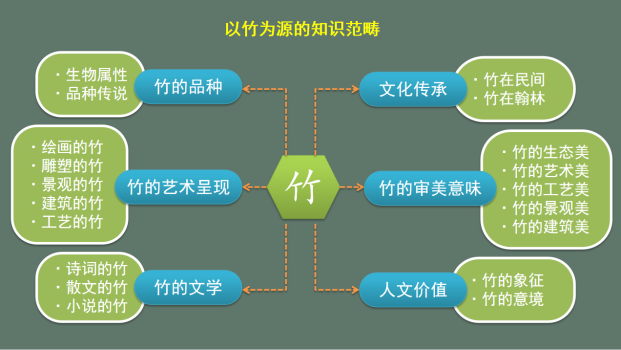

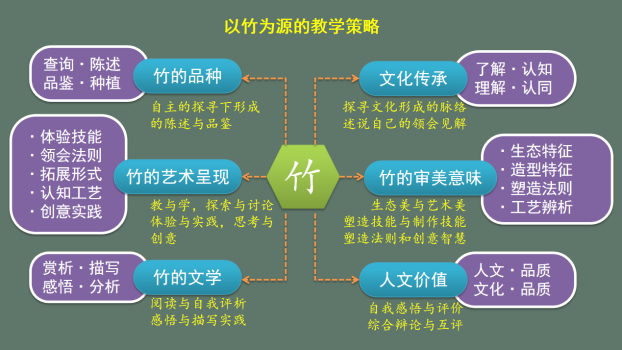

我们以中国文化中”竹“所传达的审美意味作为大观念,以竹为源展开知识范畴,将项目化课程内容设计创新。围绕竹的品种,竹的艺术呈现,竹的文学,竹的审美意味以及竹的文化传承和人文价值设计课程。

(此图来源于苏州工业园区美术教研员沈兰老师)

在以竹为源设计课程框架时,我们设计了识竹、写竹、知竹、悟竹、品竹、承竹六大主题,并以此分为项目六大单元。

第一单元为识竹,围绕竹的生物属性,从科学课程方面鼓励学生通过查询、陈述、品鉴、种植等方法了解竹的种类、生长习性以及品种传说等。学生通过自主探寻形成对竹的陈述与品鉴。

第二单元设计为写竹。这个单元主属美术造型·表现领域,师生通过体验技能、领会法则、拓展形式、认知工艺、创意实践来实现教与学的融合。在探索与讨论,体验与实践,思考与创意间去品读、创作绘画、雕塑、景观、建筑和工艺中的竹,了解竹的各种艺术呈现形式。

第三单元以知竹为核心。本单元是上一单元写竹的扩充和衍生。学生有了上一单元认识了解竹的各种艺术呈现形式的基础,更容易领会本单元竹的审美意味。转变“竹”在学生眼中的固有形式,引导他们发现竹的生态美、艺术美、景观美、建筑美和工艺美。将生态中的竹与艺术作品中的竹作对比,明晰生态特征与造型特征以及由此塑造得不同美感。学生认知和掌握基本的塑造与制作技能,感受工艺带来的创意和智慧。

第四单元围绕悟竹展开。课程设计理念需要学生感悟竹的文学之美。中国传统文学作品中对竹的描写数不胜数。学生们通过预习、感悟、讨论等形式对诗词、散文、小说中的竹进行赏析、描写、感悟和分析。学生在阅读中实现正确的自我评析,在感悟中对竹进一步描写实践。

第五单元为品竹。经过前几单元对竹的了解和学习,学生已对竹本体和喻体有了基本理解,本单元需要进一步感受竹的人文价值。竹作为具有气节的植物代表,从古至今被赋予着高贵品质。竹的象征、竹的意境传达的是坚韧不拔,积极向上的人文品性。学校是学生美育的重要实践基地,在课程认知中,学生们能够在自我感悟与评价,综合辩论与互评中形成对竹文化、竹精神的自我评判和阐释。有助于他们形成正确的人生观和文化观。

第六单元设计为承竹。这是“慧雅竹韵”项目化课程的最后一单元,需要学生达成对竹的文化传承目标。通过前面五单元的自我探究、小组合作学习,学生已形成对竹文化的独特理解。了解·认知竹在民间的表现,理解·认同竹在翰林的引申,通过多学科融合、多方式尝试,综合探寻文化形成的脉络,述说自己的领会见解。

六大单元分设基本问题,例如竹子的形态、种类有哪些?如何表现竹子?竹韵审美感受是什么?如何创造具有意味的竹作品?基本问题下又设立各个具体小问题,如竹的植物特征是什么?这一特征在中国文化中有什么意义?特殊种类竹子的文化传说有哪些?艺术作品中竹的表现样式有哪些?文学作品中怎样描写竹子?竹的审美意境?竹的文化含义?师生在互动间找出这些基本问题,学生通过个人以及小组合作学习找出小问题,并根据各种途径和渠道找到小问题答案来解决基本问题。

四、《竹韵微景观》课程实例分析

《竹韵微景观》是一节跨美术、劳技、科学、文学、综合实践的五年级项目化特色课程,是《慧雅竹韵》项目化课程六大单元设计的微缩版项目化课程实践尝试。学生们在课堂活动中通过体验、探究、规划和展评,学习制作竹韵微景观。一节课的时间难以将竹文化具体展开,因此学生们更多的尝试和活动均需要提前完成课前任务单。

(1)分组完成项目化任务单

教师在学习任务中,进行内容的新型架构。本次研究项目从造园的“可游、可望、可行、可居”四个方面分组建构任务单。教师提前罗列各组研究项目的知识点,设计真实研究成果,根据学情和教学目标精心设计学习任务,保证可行性与挑战并存,确保项目有效落实开展。

(图1)可行组: (图2)可望组:

(图3)可游组: (图4)可居组:

(2)任务驱动贯穿项目始终

《竹韵微景观》一课,在课程开始便抛出项目的任务驱动:制作《竹韵微景观》作为新生入学礼。在项目授课过程中围绕四个基本问题:竹子的形态、种类有哪些?(识竹)如何表现竹子?(写竹)竹韵的审美感受是什么?(知竹)创造具有意味的竹韵微景观?(创竹)由基本问题引发的小问题:识竹:竹的植物特征是什么?写竹:园林中竹子的植被运用?文学作品中是怎样描写竹子的?知竹:竹与其他园林元素结合的审美意境?竹的文化含义?创竹:怎样制作竹韵微景观?项目制作完成,学生的评价与汇报也紧紧围绕竹的象征意义以及对竹的文化理解,表达了对新生的美好祝愿,润泽了朋辈之间的情意。

各小组课堂汇报文字实录:

可行组:

我们小组作品叫做退思园,就是希望学弟学妹在升入小学之后,遇到困难,退一步思考和打算。这里是我们小组的假山,是用橡皮泥包裹着锡纸做的,景观的左下角和右下角分别是两株翠竹,分别用橡皮泥和扎条做的。微景观的最中央有一条小河,小河上有一座小桥,小桥后面有一条小路,直通景观最深处。这就是我们今天的景观,希望学弟学妹们喜欢。

可望组:

这个是我们小组的微景观,它的名字叫做点滴竹上雨。侧面有许多的竹子,然后这里是我们小组做的一块宣石,旁边四角上还有一些竹子作为点衬,旁边有一条由小石头环绕的小河。我们希望学弟学妹们能像这竹子一样茁壮成长,并且能够像这青苔一样能滋润我们的石头大地,能让他们的前程更繁茂。

可游组:

这是我们的作品,细水长流。作品是由蓝色橡皮泥在中间做成一条小河,小河旁边有一些石头作为点缀,作品的左上方和右下方都有一些竹子作为点缀。我们希望学弟学妹们能像溪水一样水到渠成,像竹子一样节节高升。

可居组:

这是我们组的作品,它的名字叫做思学阁,因为中间有一个阁楼。我们希望学弟学妹们能够边学习边思考。这里是我们用老师给的园林元素小摆件剪贴而成的,竹子里面还有一个彩蛋,这个竹子其实它是一枝笔。这边是用石头围成的小河,后面是一个假竹子。我们这幅作品的寓意是希望学弟学妹们能像竹子一样坚贞不屈,节节高升,像石头一样脚踏实地,像亭子一样亭亭玉立。希望学弟学妹们能够喜欢。

(3)设计新颖、实用的评价量规

以“竹韵微景观”项目课程评价量规为例进行解读,指导学生个人与小组的自主评价。(见表5表6)

表5 “竹韵微景观”项目课程评价量规(个人)

分值 | 项目课程评价标准 | 最高15分 |

1-4分 | 课前任务单填写不完整、潦草 | |

5-8分 | 与同学探究竹元素在苏州园林中的艺术特点,填写学习单,搜集符合的诗句、材料、照片等 | |

9-12分 | 课堂认真思考,主动与同学探究竹元素在苏州园林中的艺术特点,任务单填写完整,对竹与石、竹与路、竹与景、竹与意的内容较为理解 | |

13-15分 | 课堂认真思考,主动与同学探究竹元素在苏州园林中的艺术特点,任务单填写完整,对竹元素文化有自己独特的见解,能在微景观中体现自己的思考成果 | |

自评 |

| 得分 |

互评 |

| 得分 |

师评 |

| 得分 |

收获、感悟或困惑 |

| 总分 |

通过四个级别的评价量规,分别指向学生对可行、可望、可游、可居四个主题的不同知晓程度。一级有学习、有操作但不完整。二级知道基本的竹元素与苏州园林的关系,基本了解艺术特点。三级理解竹元素与苏州园林与文化理解的内在联系,主动搜集材料。四级是在前三级的基础上有较为深入的理解并能发表独特见解,能够在实际操作中作出正确的审美判断,做文化的传播者、继承人。

表6 “竹韵微景观”项目课程评价量规(小组)

星星数 | 项目课程评价标准 | 最高★★★ |

★ | 能够讲述本小组任务单内容,完成竹韵微景观作品。 | |

★★ | 课堂认真思考,能够清晰阐明本小组任务单内容。小组分工合作,完成竹韵微景观作品,并进行汇报。 | |

★★★ | 课堂认真思考,能够清晰阐明本小组任务单内容,理解其他组任务单内容,并进行分析表述,将知识点运用于项目创作中。小组分工合作,配合默契,完成有寓意的竹韵微景观作品,具有独到想法,并能精彩汇报。 | |

自评 |

| 星星数 |

互评 |

| 星星数 |

师评 |

| 星星数 |

收获、感悟或困惑 |

| |

对小组设定评价量规,以星星数量作为小组项目课程评价指数。一星是最基本的要求,能够讲述本组任务单学习的内容,并完成项目。两星在一星的基础上加入主动探究学习,并强化小组合作意识。三星为最高评价,需要小组深入理解本组及其他组任务单内容,并运用于实践。小组能够完成合理分工,有序完成一件视觉美、创意佳、寓意深的竹韵微景观作品。在实际教学中星星由园林元素小摆件代替,一星可以选择一个,最高三星可以领取三个园林元素小摆件。将评价奖励融入实际操作过程中,可以给学生无限构思创作的可能。

图7 小组利用教师在评价环节提供的的园林元素小摆件进行装饰,完成竹韵微景观作品,

五、“慧雅竹韵”项目化课程促进学生品格提升的创新美育实践研究反思

(一)从美术到跨学科的转变

传统的美术课堂仅限于学习美术知识,而进行“慧雅竹韵”项目化课程融合了美术、劳技、科学、文学、综合实践等课程。竹的品种,学习的是竹的生物属性,属生物、科学范畴。竹的艺术呈现和审美意味研究的是绘画、雕塑、景观、建筑、工艺中的竹以及,属于美术学科。竹的文学,考验的是学生们的诗词掌握力,归属文学方面。竹的文化传承和人文价值考验的是孩子们在学习了与竹相关的各学科知识后通过体验、探究、规划和展评,实现多学科知识点的掌握和融合,进一步深化审美感知力,提高艺术表现和创意实践能力,理解竹在中国文化中的象征意义。

(二)由主动学习到探究学习

将“慧雅竹韵”艺术特色课程项目化,有助于提高学生们自我探究与实验能力。项目化学习的过程是一个探究创新的过程,也是一个情境式体验的过程,还是一个小组协作的过程。学生们需要通过预习、任务单等形式进行自我探究,在知识习得与生活应用,问题解决与实践创新中掌握目标达成的方式和方法。在整个项目过程中,学生们不仅仅是主动学习,更是需要思考、摸索、实践、修改和整合,全身心投入真实情景中问题的研究和解决之中,创造性地完成学习任务,从中获取解决实际问题的能力。

(三)在实践中落实育人目标

竹—砥砺奋进,虚怀若谷,勇于担当……星洲小学的校训“慧雅”—慧思行雅正是与竹文化、竹精神相符合。将竹文化与校园文化相结合,让孩子们在陶冶性情的同时,将竹精神作为个人品质的修养目标。通过艺术、文学、综合探究学习传承我国传统文化,学生能更加深刻地感受到我国深厚的文化底蕴,厚植优秀意志品质。在学习过程中,通过多元化、多维化、多方式化运用“竹”元素进行精神表达,学生能够进行更全面的思考和更深刻的创新表达,从而更好形成属于自身的精神品性见解。

参考文献:

【1】沈兰(苏州工业园区美术教研员).2022年苏州工业园区新型教与学模式创新月度汇(六月专场)活动中的发言.2022(06)

【1】景淑丽.逆向设计理念下美术学习任务群建构[J].江苏教育研究.2022(4B).

【2】孙巨淼.竹文化及竹子在园林造景中的应用[J].浙江园林.2016(6)

账号+密码登录

还没有账号?

立即注册